211宣布:104名研究生,被退学!

2025-08-11

2025-08-11

5226

5226

一大批研究生,正在被高校退学。

前几天,某交通大学研究生院对6名学生作出退学处理。今年7月,已有3所高校的研究生院相继发布了研究生退学处理的公告——北京某211大学的104名研究生(含外籍)、上海某“双一流”高校的34名研究生、北京某“双一流”高校的28名研究生被予以退学。

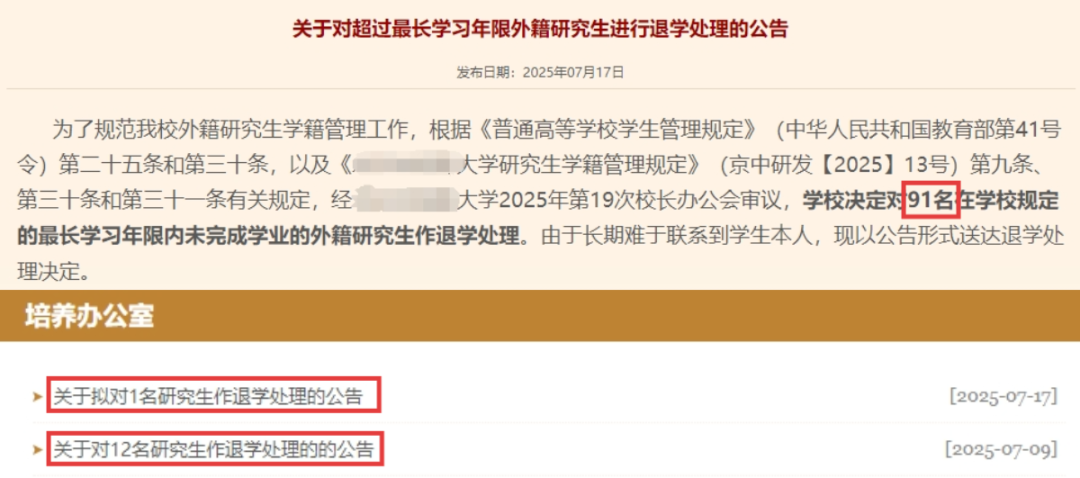

北京某211大学对91名外籍研究生+13名研究生(共104名)作退学处理

其实清退研究生这件事每年都有,每所高校几乎也都有。盘点这些年各高校退学研究生的数量,少则几十、多则破百,其总数已是一个庞大的数字。

大部分原因主要涉及“已超最长学习年限” “未报到入读” “申请退学”“ 成绩未达到要求”等方面。但今年的清退更加集中。究其原因,随着国家发展及产业升级对人才质量的要求不断提高,高校对研究生培养质量的把控也日益严格,对学生的学业要求更高,学籍管理也更加规范化。

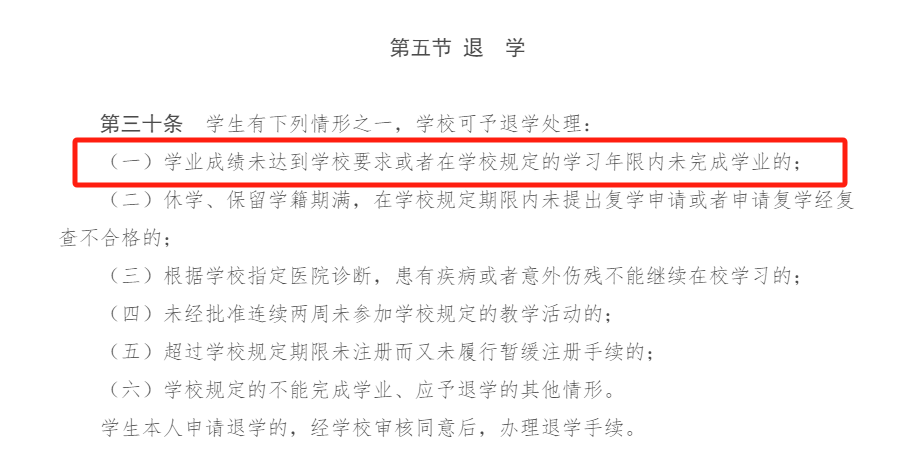

教育部2017年发布的《普通高等学校学生管理规定》第三十条明确规定:学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的,应予以退学处理。这一规定为高校清退研究生提供了明确的法律依据。

按照对研究生的培养要求,不仅要在规定时间内完成学业,还要达到一定的学术水平和研究成果。对于那些长期无法完成学业或学术成果不达标的学生,高校不得不采取清退措施。

此外,通过定期清理失联的超期学籍,高校可以更好地掌握在校学生情况。高校的教育资源是有限的,清退长期占用资源却无法完成学业的学生,可以将有限的资源分配给更有潜力和积极性的学生,提高人才培养的整体效率和质量。

读研不易,且行且珍惜,研究生期间“混日子”已成为过去,虽然同等学力申硕可以免试入学、入学门槛低,但不代表可以蒙混过关,在职人员仍需要在规定时间完成课程学习、申硕统考及论文答辩,只有这样才能顺利拿到与全日制含金量一样的硕士学位证。对高校而言,清退是优化资源分配的必然选择;对在职学员则是一记警钟——需在有限时间内平衡工作与学术要求。