高校明确:学硕,全部读博!

2025-07-18

2025-07-18

6077

6077

3年制学硕,全部变为5年制硕博贯通!

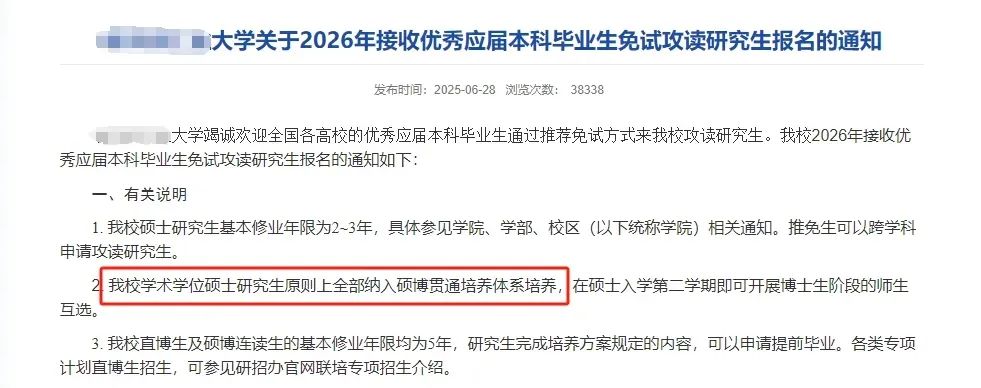

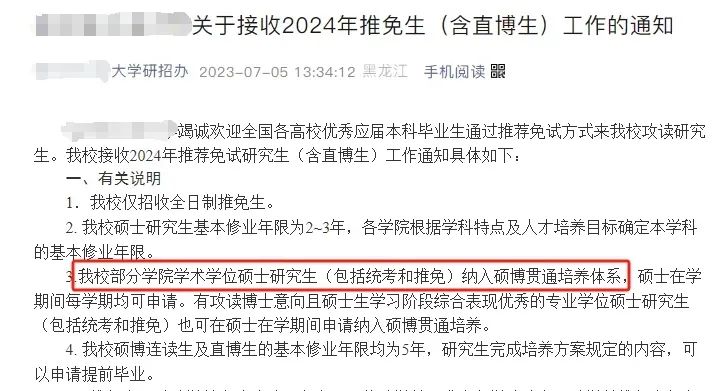

近日,某工信部直属高校发布《关于2026年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生报名的通知》,明确提到:“全校学术学位硕士研究生原则上全部纳入硕博贯通培养体系培养,在硕士入学第二学期即可开展博士生阶段的师生互选;全校直博生及硕博连读生的基本修业年限均为5年。”

对比2024年的文件,该校的表述为“部分学院学术学位硕士研究生(包括统考和推免)纳入硕博贯通培养体系,硕士在学期间每学期均可申请”,可见,今年的覆盖对象已扩大到全校范围。

这透露出一个信息,保研该校的学生,要么选择专硕,要么选择直博或硕博连读。纯粹意义上的学硕,没了。

当前,我国将学术型硕士定位为一种具有独立就业导向的学位,而非博士预备阶段。以2023年为例,我国共招收博士生约13.5万人。其中,硕博连读占比约35%(部分“双一流”高校可达50%),本科直博占比约12.5%,普通招考(硕士毕业后考博)占比约52.5%。可见,硕博连读和本科直博已成为重要路径,尤其头部高校更倾向于贯通式培养。

浙江师范大学高质量教育发展研究院教授刘爱生提出:在新形势下,政府应在政策层面重构学术型硕士的定位,明确将学硕定位为“博士教育的过渡阶段”,而非具有独立就业导向的学位。

这说明,学硕的培养目标应倾向于培养“科研预备军”,走上硕博贯通的道路。

最近,不少高校宣布扩大直博或硕博连读招生比例。而在这背后,其实是硕士研究生培养的“分层”——学术型人才“直博化”,应用型人才“专硕化”。近年来,越来越多高校均在推动实施贯通培养(最典型的是本博贯通),加入这一教育创新实践行列。

“本博贯通”教育模式的优势之一,是保证科研的连续性和专一性。它有助于让更多有科研潜质的学生把主要精力投入到学业和研究上,减少了应对人生“十字路口”(本科毕业和硕士毕业分界点)的焦虑。

而高校贯通培养的方向,往往聚集于学校自身的王牌学科专业。

高校打好“人才分类培养”这一套牌,并不容易。

过度追求科研型人才和盲目缩短学制,都将与教育的育人初心相悖。未来,高校在拔尖创新人才培养模式上的个性化探索,仍需在高等教育领域不断试炼和进步!