好文推荐|AI与网络安全的交汇点——HCIN严选解读

2025-07-04

2025-07-04

5102

5102

在数字化时代,网络安全已成为全球关注的焦点。随着人工智能、物联网和大数据的迅猛发展,网络攻击手段日益复杂,传统的安全防护措施已难以应对新型威胁。因此,构建以人为本、智能化的网络安全体系势在必行。

《Human-Centric Intelligent Systems》(HCIN)期刊始终关注智能技术在人本场景中的创新应用。本期编辑部精选了四篇聚焦网络安全的高质量文章,这些文章深入探讨了金融欺诈检测、车辆自组织网络(VANETs)的安全通信、开放银行数据共享的区块链解决方案,以及可解释人工智能(XAI)的多领域应用。

这些研究不仅展示了AI技术赋能网络安全的巨大潜力,也深入探讨了其在实际部署中所面临的挑战与思考。希望本次的好文推荐能为学者的科研工作带来启发,推动网络安全领域的进一步发展。

1、Detecting Fraudulent Transactions for Different Patterns in Financial Networks Using Layer Weigthed GCN

作者:Shaziya Islam, Gagan Raj Gupta, Apu Chakraborty, Santosh Singh, Anisha Soni & Chhavi Patle

DOI:https://doi.org/10.1007/s44230-025-00097-3

研究动机

随着数字金融生态系统的迅速扩展,金融欺诈手段日益隐蔽与多样化,不仅涉及多平台联动和复杂伪装,还不断突破传统风控模型的防线。传统的欺诈检测方法(如基于规则的系统与机器学习方法),往往将交易看作孤立事件,难以捕捉金融网络中节点之间的动态交互与复杂关联,从而导致高误报率与漏报率并存,影响了欺诈检测的实用性与时效性。

与此同时,现有研究也存在多方面不足:多数模型依赖于单一类型数据集,难以应对新型欺诈手法;对多渠道交易和交叉平台欺诈缺乏建模能力;在处理大规模图数据时效率低、可扩展性差;更缺乏对模型决策过程的解释力。这些问题不仅制约了学术研究的深度,更妨碍了相关技术在真实金融场景中的部署。

研究方法与发现

针对这一系列挑战,本文介绍了一种新型图神经网络架构—Layer Weighted-GCN(LWG),通过引入“自适应层权重机制”,动态调整各层特征信息的权重,实现对本地与全局图结构的高效建模。同时,作者还构建了一个大规模、模拟真实欺诈场景的综合型数据集SIFT,涵盖多类欺诈行为、地理位置、时间模式与商户特征,显著提升模型的泛化能力与检测精度。

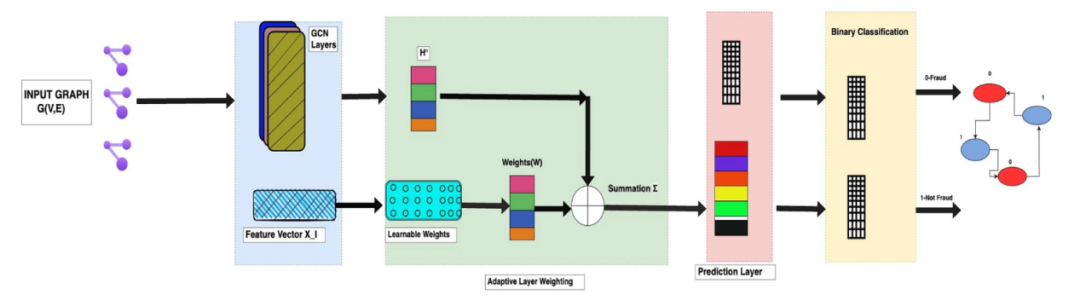

从图1中可以看出,该模型以交易网络图为输入(左侧紫色图结构),每个节点代表一笔交易,边表示交易之间的某种联系,如金额相似、时间接近等。不同于传统GCN将所有层的输出简单堆叠或平均,LWG创新性地引入了“自适应层权重机制”(图中绿色模块):模型会在训练过程中自动学习每一层输出的重要性,并通过可学习的权重对其进行加权汇总。这种机制使得模型能够动态平衡对局部与全局图结构的关注,从而更加准确地识别隐藏在复杂交易图中的欺诈模式。

此外,LWG还采用了多层灵活结构,支持根据图的复杂性调整层数,增强模型适应性。为避免深层网络中的梯度消失问题,LWG借鉴了残差网络的设计思路——如图1所示,在“预测层”之前聚合所有层的输出,有效保留各层学习到的特征,提高了模型的稳定性与表达能力。

最终,该模型输出一个二分类结果(图右侧),识别每笔交易是否为欺诈行为,实现对复杂金融网络中欺诈交易的精准识别。

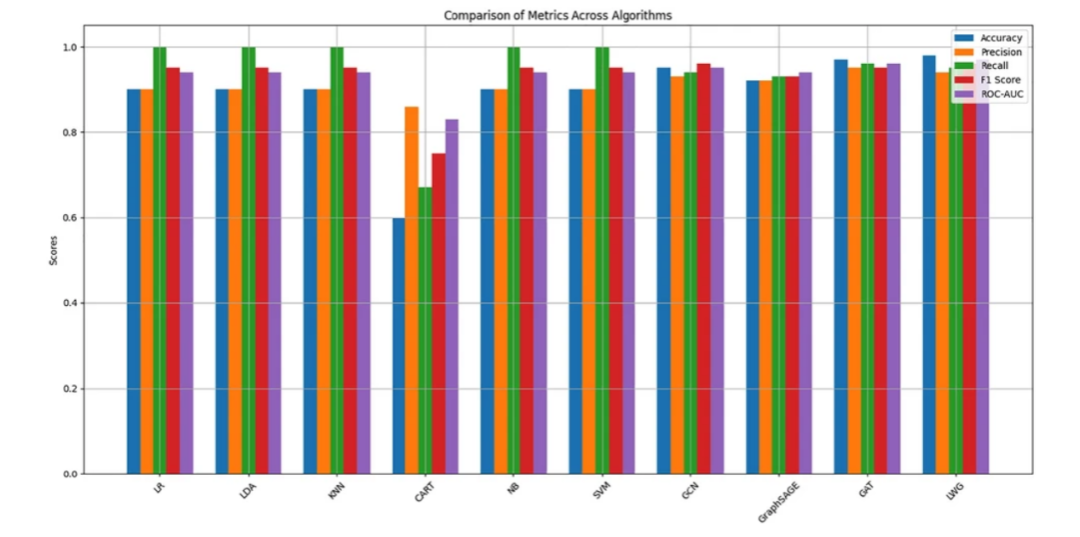

实验结果表明,LWG的准确性高于现有的基于GNN的模型,在欺诈检测方面优于最先进的方法。此外,LWG有效地降低了假阳性率,使其成为识别欺诈交易的更可靠和适应性更强的解决方案。

图1-LayerWeighted-GCN(LWG)模型实现

研究结论

本研究基于作者开发的SIFT合成数据集展开实验。该数据集在复杂度和多样性上优于 IBM AML 数据集,涵盖传统欺诈类型及多平台交易、不同地理位置等十余类高风险欺诈模式,更具现实代表性与挑战性,且包含约 1000 万笔交易记录、结构复杂的金融交易图。

本文提出的 Layer Weighted-GCN(LWG)方法在该数据集上达到了较好的检测性能,其准确率达0.9800,F1分数为0.97,ROC-AUC为0.96,训练时间仅 1.5 秒,推理时间最快可达4ms,实现了高效和高精度的推理,且在多渠道、多平台交易欺诈识别任务中,面对数据噪声或欺诈手段变化时性能稳定,并通过自适应层权重机制更有效整合特征信息以提升复杂欺诈行为识别能力。未来研究可探索优化 LWG 架构、引入时序图神经网络或异构图建模框架、加强模型可解释性与透明度、推进模型跨金融平台与跨地域交易网络的可扩展部署等方向。

图2-多算法性能评估指标对比柱状图

2、An Enhanced Location-Aided Ant Colony Routing for Secure Communication in Vehicular Ad Hoc Networks

作者:Raghu Ramamoorthy

DOI:https://doi.org/10.1007/s44230-023-00059-7

研究动机

车辆自组织网络(VANETs)是实现智能交通的关键,但其极高的动态特性——车辆高速移动、频繁路线变更和动态拓扑结构——导致通信链路极其不稳定,频繁中断,严重威胁数据传输的安全性与可靠性。现有路由方案面临多重严峻挑战:车辆高速移动造成路径频繁断裂,现有协议修复效率低下;开放的无线环境使其易受攻击,而缺乏轻量级认证机制难以在短暂通信窗口内验证车辆身份,无法保障信息源真实性和完整性;传输事故预警等时间敏感数据时,高延迟和高丢包率难以满足快速、可靠、无中断传输的严苛要求;现有的方法未能在路径效率优化与交通安全之间达到较好的平衡。本文的研究动机正是源于解决这些核心痛点:如何在VANETs高度动态且开放的复杂环境下,设计一种既能快速建立稳定高效的最短路径,又能无缝集成轻量级安全认证机制的路由方案,从而真正实现安全、可靠、无中断的关键信息传输是该领域目前的重点研究问题。

研究研究方法与发现

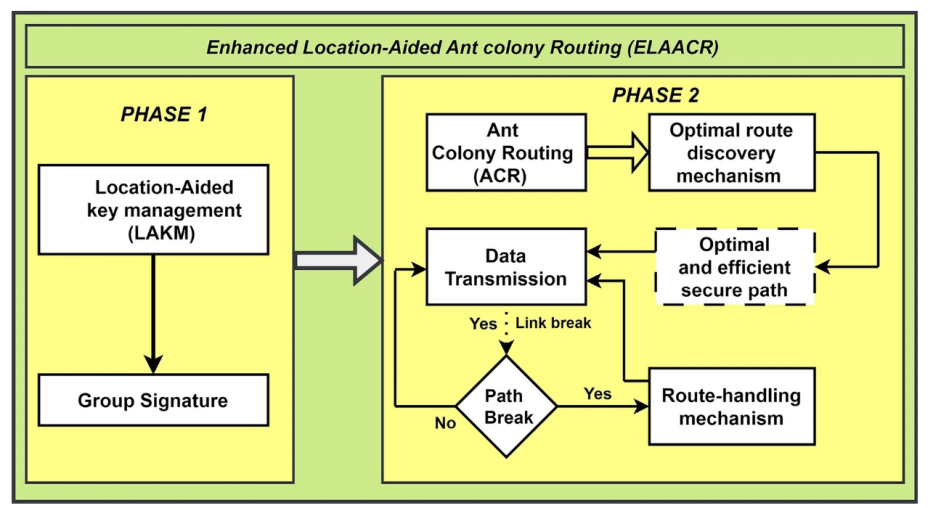

本文提出了一种基于位置辅助的蚁群路由算法(ELAACR),ELAACR结合了位置辅助密钥管理(LAKM)和蚁群路由(ACR)两种机制。通过在NS 2.35模拟器中进行测试,结果显示该算法在吞吐量、数据包传输率和端到端延迟等方面均优于现有的EHACORP和F-ANT算法,显著提升了网络性能。

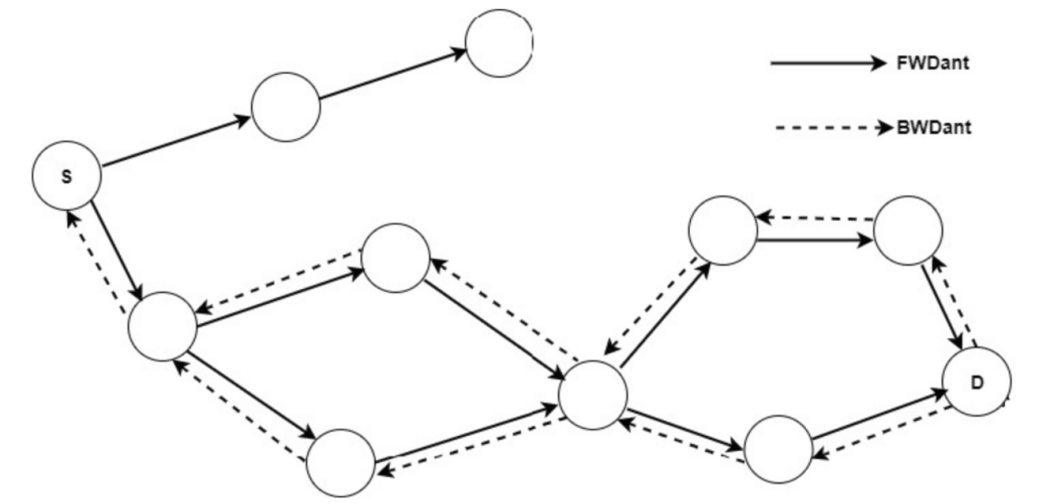

图1-ELAACR 的架构

图2-蚁群在ACR中向目的地移动

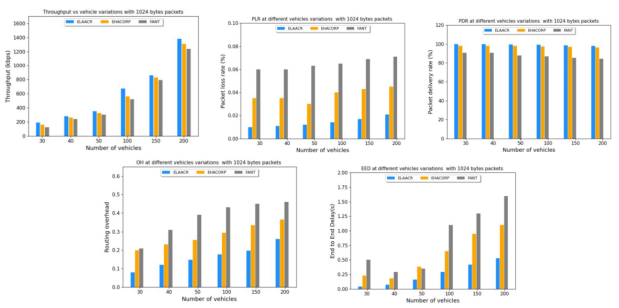

图3-不同算法在吞吐量、丢包率、数据包传输率、

开销和端到端延迟等多个关键性能指标

研究结论

本文提出的ELAACR算法在吞吐量、丢包率、数据包传输率、开销和端到端延迟等多个关键性能指标上均优于现有的EHACORP和F-ANT算法。这些优势表明ELAACR在车辆自组织网络(VANETs)中能够提供更高效、更可靠的数据传输,特别是在高动态和高密度的网络环境中。

3、ConsenTrack—Blockchain Based Framework for Open Banking Consent Data Tracking

作者:Abir Ghosh, Indraneel Mukhopadhyay & Subhalaxmi Chakraborty

DOI:https://doi.org/10.1007/s44230-023-00023-5

研究动机

本文的研究动机源于开放银行背景下客户对数据共享的担忧:现有开放银行框架无法实时监控银行与第三方服务提供商(TPPs)之间的数据共享,监管机构也难以及时发现违规行为并通知客户。这种不透明性削弱了客户对开放银行的信任,阻碍了其广泛应用。因此,文章提出了基于区块链的解决方案,强调了在客户、银行、第三方服务提供商(TPPs)和监管机构之间建立透明度的重要性,以增强客户对开放银行服务的信任。

研究方法与发现

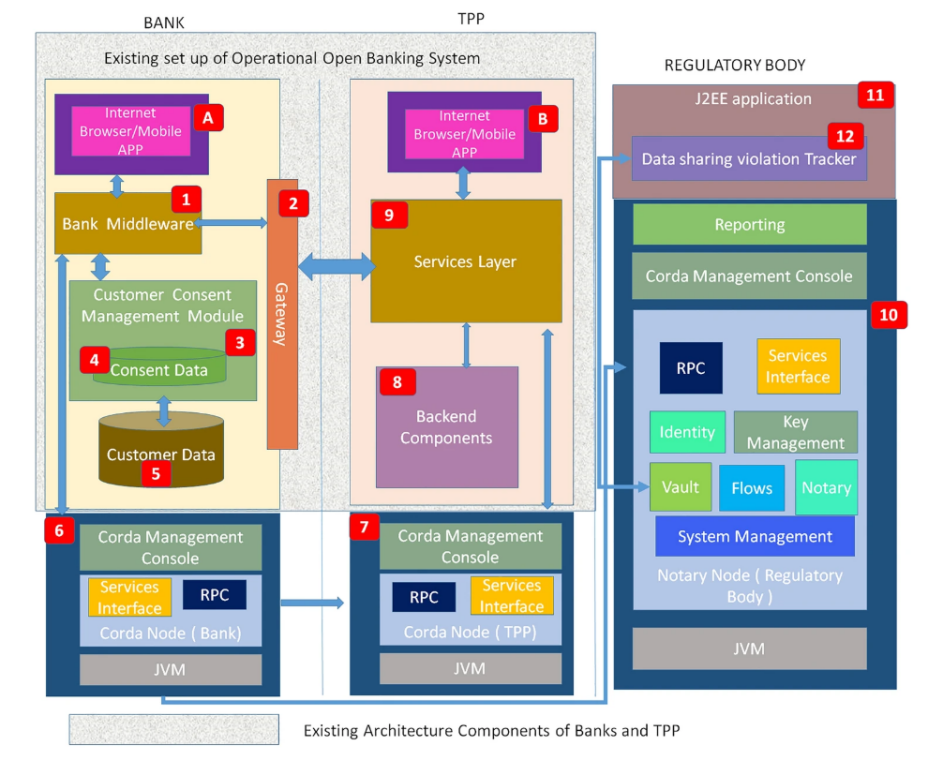

本研究基于一个名为Consent Track的基于 Corda 联盟区块链的框架,可无缝集成到银行的现有技术栈中。该框架包含银行节点、TPP 节点和公证节点(由监管机构拥有和运营)三个关键角色节点,分别负责处理来自 TPP 的数据请求、发起数据请求接收共享数据以及记录验证数据共享交易。其核心方法是借助智能合约和节点到节点交易机制,实现数据共享的实时跟踪与违规检测。实时跟踪方面,当银行按客户同意向 TPP 共享数据时,交易在 Corda 网络发生,自动广播至公证节点记录且不可篡改存储交易细节;违规检测上,监管机构的数据共享违规追踪组件会实时提取公证节点数据库中的 “应共享数据范围” 和实际共享数据集这两项关键信息进行比对,一旦检测到实际共享数据超出应共享范围,框架立即触发通知机制,监管机构利用其系统将违规信息实时通知给受影响客户。研究发现,通过利用 Corda 区块链的不可篡改性和透明性,结合实时跟踪、比对和通知机制,显著提升了开放银行中客户数据管理的安全性、合规性和透明度,有效增强了客户对开放银行系统的信任度,且监管机构能作为公证节点所有者,对每一笔数据共享交易进行独立、实时监控,无需依赖银行或 TPP 的事后报告。

图1-开放银行Consen Track框架的技术架构概览

研究结论

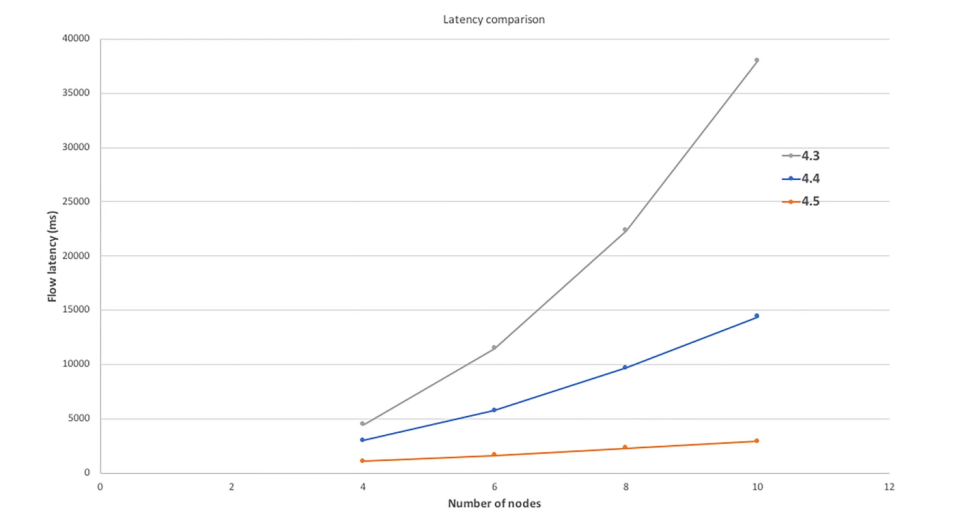

研究表明,基于Corda区块链的ConsenTrack框架在开放银行数据共享中展现出显著优势。核心创新在于引入公证节点机制,实现了对数据共享活动的实时、透明监控,确保银行与第三方服务提供商(TPPs)间的数据交换严格遵循客户授权,从而有效提升了合规性与监管执行力。图2的实验结果进一步验证了该框架在多节点、高负载环境下的出色性能。即使在处理超过IBM AML基准复杂度的合成交易数据时,系统延迟保持在较低水平,表明其具备良好的可扩展性和稳定性。这为构建健壮的欺诈检测模型奠定了基础,也为开放银行环境中的高频交易提供了坚实技术保障。这种透明度和可靠性直接增强了客户对开放银行生态的信任度。

然而,研究也存在一定局限,主要在于目前验证主要依赖合成数据集,其在真实世界复杂场景(如大规模并发、多样化攻击模式)下的表现仍需进一步验证,且框架对公证节点的依赖可能引入潜在的单点故障或性能瓶颈风险。

图2-节点数量对延迟影响的比较图

4、Survey on Explainable AI: From Approaches, Limitations and Applications Aspects

作者:Wenli Yang, Yuchen Wei, Hanyu Wei, Yanyu Chen, Guan Huang, Xiang Li, Renjie Li, Naimeng Yao, Xinyi Wang, Xiaotong Gu, Muhammad Bilal Amin & Byeong Kang

DOI:https://doi.org/10.1007/s44230-023-00038-y

研究动机

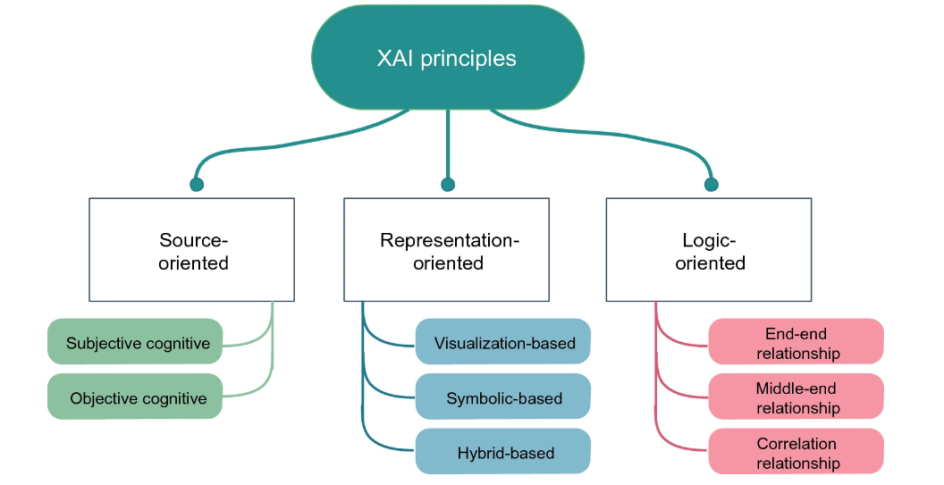

本文的核心动机在于系统性地梳理和剖析人工智能(AI),特别是深度学习模型的可解释性挑战。随着模型复杂度的急剧提升,其决策过程日益成为难以理解的“黑箱”,严重削弱了用户的信任度,并限制了AI在高风险领域的可靠应用。因此,文章旨在通过提出一个创新性的分类框架(来源导向、表示导向、逻辑导向),全面总结可解释人工智能(XAI)的现有方法,深入分析其在不同关键应用领域的适用性、局限性和实际案例,从而推动XAI技术更有效地服务于构建透明、可信、负责任的人工智能系统。

研究方法与发现

文章采用文献综述的方法,系统性地梳理了2013年至2023年间的相关研究。通过Scopus、Web of Science、Google Scholar和arXiv等数据库,结合关键词搜索策略,筛选出与XAI相关的研究论文。研究发现,XAI在网络安全领域具有重要应用,例如在入侵检测系统和恶意软件检测中,通过LIME、SHAP等技术提供模型决策的透明性和可解释性。然而,现有XAI方法在适应不同用户背景、实时性和计算效率方面仍存在局限性。

图1-本调查中 XAI 方法的分类法

研究结论

本研究表明,尽管可解释人工智能(XAI)在提升AI模型透明度、增强用户信任及满足法规要求方面展现出巨大潜力,但其发展仍面临跨领域的核心挑战。这些挑战包括:解释的普适性与个性化矛盾、复杂模型与解释简洁性的平衡难题、动态数据环境下的解释鲁棒性不足、混合解释的协调性与一致性欠缺,以及长期部署的维护成本问题。因此,构建真正“以人为中心”、可信赖的AI系统,还需要在上下文感知解释、交互式解释以及稳健的混合解释等关键方向取得突破。

关于期刊

Human-Centric Intelligent Systems(eISSN:2667-1336)是一本国际化的,经过严格同行评审的开放获取期刊,致力于传播 “以人为中心的智能系统” 中所有相关理论和实际应用的最新研究成果,并提供以人为中心的计算与分析领域的前沿理论和算法见解。为了鼓励科研成果的传播,本刊暂不收取文章处理费。

期刊主编:西南交通大学李天瑞教授与澳大利亚悉尼科技大学徐贯东教授

顾问委员:东京大学教授,日本国家信息研究所所长Masaru Kitsuregawa与伊利诺伊大学芝加哥分校Philip S. Yu教授

投稿咨询:

HCIN期刊编辑部

Tel:17320182488

邮箱:hcin@editorialoffice.cn