985明确:不搞“非升即走”

2025-08-18

2025-08-18

5268

5268

饱受争议的“非升即走”,要改了?

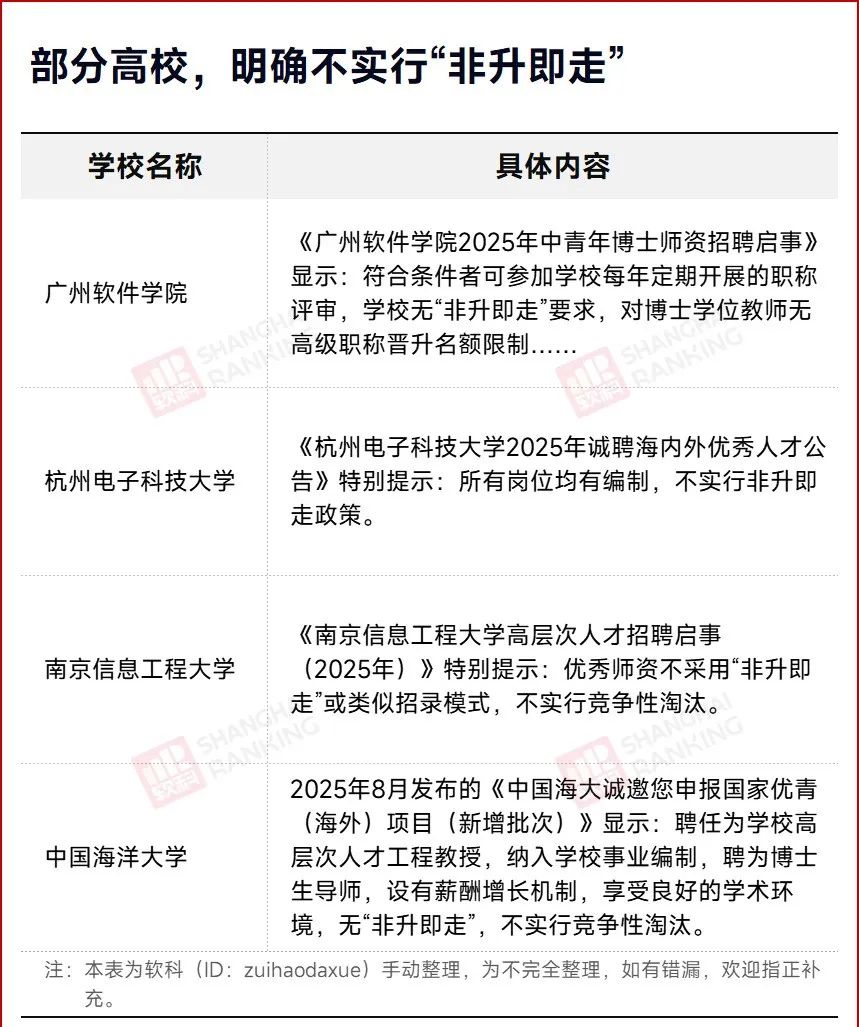

多所高校近期发布的招聘公告也明确不搞“非升即走”。

不搞“非升即走”,成了招聘优势 在普遍竞岗的背景下和严格的考核制度下,“996”“007”——这些曾距离大学校园非常遥远的词汇,盘旋在无数“青椒”头上。马不停蹄发论文、申项目,在考核压力下不断内卷.....“疲于奔命”的背后,是青年教师幸福感降低、竞相追逐短期成效乃至无人敢坐“冷板凳”等诸多问题。“青椒”已然成为了“青焦”。 处于“非升即走”争议漩涡的高校,也开始重新审视这一制度。其中,有部分高校宣布:不采用“非升即走”或类似招录模式,不实行竞争性淘汰。

图源:软科

不过,这些高校对“非升即走”说不,是否就意味着这一制度即将逐步取消?

在《中国科学报》2022年的一则报道中,长期关注高校教师问题的北京理工大学人文学院副研究员刘进接受采访时提到,学校对于“非升即走”制度的“书面拒绝”,并不意味着这项制度已经迎来所谓“拐点”。

高校人才招聘时不采用“非升即走”的策略,主要原因可归纳为以下两点:一是部分高校的内部机制尚未理顺,二是针对一些教师对于国内“非升即走”的不满情绪,有些高校希望能在学术劳动力市场上“反其道而行之”,形成自己的“竞争优势”。

变味的“非升即走”

上世纪90年代起,我国高校开始探索引入“非升即走”。作为一种竞争性的筛选制度,该政策在提升高校学术产出、激活教师科研主动性、优化师资结构方面发挥了积极作用。

有学术论文以148所大学为样本研究发现,实行“非升即走”的高校,科研产出提高了103.02%。而且高校在选择青年教师时,拥有了更多可参考、可比较的对象。目前,我国的“双一流”高校几乎已全部采用“非升即走”制度。

然而,随着博士招生规模的扩大,以及高等教育专任教师人数的增长,高校入职门槛和考核标准不断拉高。学术道路上处处潜伏着被淘汰的风险,当“走”成了重点,“青椒”们为了通过考核,越来越“卷”。

“非升即走”要求教师在培育期内发表一定数量的论文。某985大学老师透露,必须完成4篇“SCI/SSCI 2区及以上或核心期刊”论文和1个国家级基金项目的“最低标准”,才可能评上副教授并留任。

除了发论文,拿到相应级别的项目课题,是“晋升”的关键也是最难的一项。据数据显示,青年科学基金项目这一直接影响着”青椒“未来其他申请及职称评定的项目上,2019年到2023年,该项目申请量增长率达33.8%,然而项目资助率却在17%左右徘徊。一些更难的人才类项目,如优青和杰青申请量也持续增加。

另一方面,科研与教学也在逐渐失去平衡。科研产出作为最核心的考核指标,分走了青年教师们的大多数精力,在教学投入方面“心有余而力不足”。

教育部部长怀进鹏曾表示,要对高校青年科技人才允许试错、宽容失败。“非升即走”作为博士毕业生走入高校的第一步,既是考核标准,又是培养手段。青年教师正处在创造力旺盛的快速成长阶段,在这条探索之路上,如何能够设置更为多元、丰富、公平、合理的考核机制,让考核成为激励他们不断进步的原动力,而不是悬在头顶的利剑,让更多优秀的青年教师脱颖而出,才尽其用,仍有待探索。